「ガラパゴス諸島」という名前は知っていても、なぜそれほど特別で、世界遺産第一号に選ばれたのかご存じですか。この記事では、ガラパゴス諸島が持つ5つの圧倒的な価値を、ダーウィンの進化論やユニークな固有種、そして危機遺産の歴史といった多角的な視点から徹底的に解説します。

この記事を読めば、ガラパゴス諸島の本質的なすごさが分かり、世界遺産検定の学習や、いつか訪れる日のための知的好奇心も満たされるでしょう。

| 世界遺産の名前 | Galápagos Islands(ガラパゴス諸島) |

| カテゴリ | 自然遺産(Natural) |

| 地域 | ラテンアメリカとカリブ海地域(Latin America and the Caribbean) |

| 国 | エクアドル(Ecuador) |

| 評価されたもの |

(vii)(viii)(ix)(x) vii: 卓越した自然の美と景観 viii: 地球の歴史と地質学的過程の例 ix: 生態学的・生物学的過程の進行例 x: 生物多様性・絶滅危惧種の生息地 |

| 登録年 | 1978年 |

| 拡張年 | 2001年 |

| 危機遺産登録 | 2007年〜2010年 |

ガラパゴス諸島の全体像が一目でわかる基礎知識

ガラパゴス諸島は、南米エクアドルに属する火山諸島であり、「生きた進化の博物館」と称される独自の生態系を持つ場所です。

太平洋上に浮かぶ大小127の島々から成り、その名はスペイン語で「ゾウガメ」を意味する「ガラパゴ」に由来します。1978年に世界で初めて登録された世界自然遺産12件のうちの一つであり、その唯一無二の価値が世界的に認められています。

| 項目 | 内容 |

| 正式名称 | コロン諸島(Archipiélago de Colón) |

| 所属国 | エクアドル共和国 |

| 場所 | 東太平洋上(南米大陸から西へ約1,000km) |

| 公用語 | スペイン語 |

| 通貨 | アメリカドル(USD) |

| 日本との時差 | -15時間 |

| 世界遺産登録 | 1978年(自然遺産)、2001年(拡大登録) |

ガラパゴス諸島が世界遺産に選ばれた5つの圧倒的な理由

ガラパゴス諸島が世界遺産として最初に認められたのには、明確な理由が存在します。その核心は、地球の歴史と生命の神秘を解き明かす上で欠かせない、5つの圧倒的な価値にあります。

これらの価値が複合的に絡み合うことで、ガラパゴス諸島は他のどの場所とも比較できない、唯一無二の存在となっているのです。

- 生態系:独自の進化を遂げた「生きた進化の博物館」

- 地質:地球の歴史を物語る「火山の島々」の形成過程

- 進化論:チャールズ・ダーウィンの思考に革命を起こした舞台

- 固有種:他では絶対に見られない生物たちの宝庫

- 景観:原始の自然が織りなす他に類を見ない美しさ

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 生態系:独自の進化を遂げた「生きた進化の博物館」

ガラパゴス諸島の最大の価値は、大陸から隔絶された環境で生物が独自の進化を遂げた、その特異な生態系にあります。まさに「生きた進化の博物館」と呼ぶにふさわしい場所なのです。

この島々は、天敵となる大型の哺乳類が存在しない環境でした。そのため、海流や風によって偶然たどり着いた生物たちは、生存競争が比較的緩やかな中で、それぞれの島の環境に合わせて姿を変えていきました。この現象は専門用語で「適応放散」と呼ばれます。

「適応放散」とは、ある共通の祖先から進化した生物が、様々な環境に適応して多様な種に分かれることです。例えば、元は一つの種類の鳥が、ある島では硬い木の実を食べるために太く短いくちばしに、別の島では花の蜜を吸うために細長いくちばしに進化した、というイメージです。

ガラパゴスでは、このような進化のプロセスが今も続いており、訪れる者は生命の神秘を目の当たりにすることができるのです。

2. 地質:地球の歴史を物語る「火山の島々」の形成過程

ガラパゴス諸島は、現在も活発な火山活動によって形成され続けている、地球の営みを体感できる場所です。このダイナミックな地質活動こそが、多様な生態系を生み出す基盤となっています。

諸島は、地球のプレートがゆっくりと移動する「ホットスポット」と呼ばれるマグマの噴出点の上に位置しています。プレートが動くことで、同じホットスポットから次々と新しい火山島が生まれ、列をなしているのです。

そのため、諸島の西側に位置するイサベラ島やフェルナンディナ島は比較的新しく、今でも火山活動が活発です。一方で、東側にある島ほど古く、長年の波や風によって浸食が進んでいます。

このように島ごとに形成年代や環境が異なることが、生物がそれぞれ独自の進化を遂げる要因の一つとなりました。ガラパゴスは、地質学的な価値も非常に高い場所だといえます。

3. 進化論:チャールズ・ダーウィンの思考に革命を起こした舞台

ガラパゴス諸島は、かの有名な科学者チャールズ・ダーウィンの「進化論」の着想に、決定的な影響を与えた場所として知られています。この島での発見がなければ、近代生物学の根幹をなす理論の誕生は大きく遅れていたかもしれません。

1835年、青年ダーウィンは調査船ビーグル号でガラパゴス諸島を訪れました。彼はそこで、島ごとに生物の形態が微妙に異なっていることに気づきます。特に、フィンチという鳥のくちばしの形や、ゾウガメの甲羅の形が、生息する島によって違うことを発見しました。

この観察から、ダーウィンは「生物は環境に適応して変化するのではないか」という画期的なアイデアを得ます。この考えが、後に「自然選択説」としてまとめられ、世界を揺るがす名著「種の起源」へと繋がっていくのです。

「自然選択説」とは、生物が生きる環境の中で、生き残りや子孫を残すのに有利な特徴を持つ個体が選択的に生き残り、結果として種全体が変化していくという考え方です。例えば、寒い場所なら毛深い個体が生き残りやすく、その子孫が増えていくようなイメージを想像すると分かりやすいでしょう。

4. 固有種:他では絶対に見られない生物たちの宝庫

ガラパゴス諸島が特別な理由の一つに、固有種の多さが挙げられます。ガラパゴスに生息する爬虫類や鳥類の多くは、世界中でここにしかいない非常に珍しい生物たちです。

「固有種」とは、特定の地域や国にしか自然の状態で生息していない生物種のことです。日本のニホンカモシカのように、その場所に行かないと野生では見られない特別な生き物を指します。

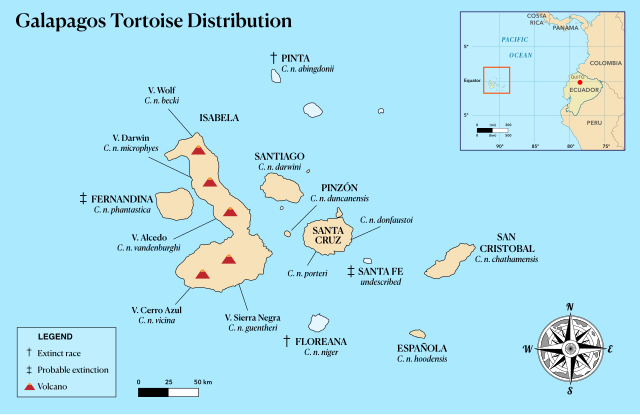

ガラパゴス諸島は、大陸から約1,000kmも離れているため、一度たどり着いた生物は他の地域の生物と交わることなく、長期間にわたって孤立した状態で進化を遂げました。その結果、ウミイグアナやガラパゴスペンギン、ダーウィンフィンチなど、ユニークな固有種が数多く誕生したのです。

これらの動物たちは人間を過度に恐れないことでも知られており、間近でそのありのままの姿を観察できることも、ガラパゴスの大きな魅力となっています。

5. 景観:原始の自然が織りなす他に類を見ない美しさ

ガラパゴス諸島は、生命の神秘だけでなく、その景観自体も世界遺産としての価値を認められています。火山活動が作り出した荒々しい溶岩台地と、美しい海岸線が共存する原始的な風景が広がっています。

人間による開発の影響が厳しく制限されているため、ここには手つかずの自然がそのまま残されています。ごつごつとした黒い溶岩が広がる大地、動物たちの楽園となっている白い砂浜、そしてプランクトンの影響でエメラルドグリーンに輝く海。そのコントラストは、まさに絶景です。

特に、バルトロメ島の山頂から眺める景色は、まるで別の惑星に来たかのような感覚を覚えさせます。

この独特で荘厳な景観もまた、ガラパゴス諸島を構成する重要な要素の一つであり、世界遺産登録基準(vii)「類いまれな自然美および美的要素をもつ自然現象や地域」を満たすものと評価されているのです。

図解でわかる!ガラパゴス諸島で絶対に見たい7つの代表的な固有種

ガラパゴス諸島の最大の魅力は、なんといってもユニークな固有種たちです。ここでは、ダーウィンの進化論の鍵となり、また多くの観光客を魅了する、代表的な7種類の動物たちを紹介します。彼らの姿かたちや生態を知れば、ガラパゴスのすごさをより一層実感できるでしょう。

1. ガラパゴスゾウガメ:島の名前の由来となった陸の王者

ガラパゴスゾウガメは、諸島最大の陸上動物であり、島の生態系の頂点に君臨する存在です。 スペイン人がこの島を発見した際、カメの甲羅の形が乗馬用の鞍(くら)「ガラパゴ」に似ていたことから、島の名前の由来となりました。

彼らは島ごとに甲羅の形が異なり、これがダーウィンの進化論の着想の一つになったといわれています。標高が高く湿度の高い島のカメはドーム型の甲羅を、乾燥した低い島のカメは首を持ち上げやすい鞍型の甲羅を持つなど、食性や環境への適応が見られます。

寿命は100年以上と非常に長く、まさにガラパゴスの歴史を生き抜いてきた証人といえるでしょう。その悠然とした姿は、見る者に深い感銘を与えます。

2. ウミイグアナ:世界で唯一、海に潜るイグアナの謎

ウミイグアナは、世界で唯一、海に潜って餌をとるという驚きの生態を持つイグアナです。 黒い溶岩のような体で海岸の岩場に群れをなしている姿は、一見すると少し不気味に見えるかもしれません。

彼らは陸上のイグアナから進化したと考えられています。陸上に乏しい食料を補うため、海中の豊富な海藻を食べるように適応した結果、海に潜る能力を身につけました。長く平たい尻尾は泳ぐために、鋭い爪は岩にしがみつくために発達しています。

潜水後は体温が下がるため、岩場で日光浴をして体温を上げる姿がよく見られます。この光景は、ガラパゴスならではの非常にユニークなものです。

3. ダーウィンフィンチ:進化論の象徴となった13種類の鳥たち

ダーウィンフィンチは、ガラパゴス諸島を代表する鳥であり、進化論の生きた証拠として最も有名な存在です。 一見すると地味な小鳥ですが、そのくちばしに進化の壮大な物語が隠されています。

ダーウィンフィンチは、共通の祖先から進化した13(またはそれ以上)の種類に分かれています。それぞれの種類は、生息する島や食べるものに合わせて、驚くほど多様なくちばしの形を持っています。

例えば、硬い種子を食べるフィンチは太くて強靭なくちばしを持ち、昆虫を捕らえるフィンチは細長いくちばしを持つ、といった具合です。ダーウィンがこの違いに気づいたことが、自然選択説をひらめく大きなきっかけとなりました。

4. ガラパゴスペンギン:赤道直下に住む世界で唯一のペンギン

ガラパゴスペンギンは、その名の通り赤道直下に生息する、世界で唯一の熱帯のペンギンです。 ペンギンといえば寒い場所に住むイメージですが、彼らはこの常識を覆します。

体長約50cmとペンギンの中では2番目に小さい種類で、その小さな体が暑い気候に適応するのに役立っています。彼らが赤道直下で生息できる理由は、ペルー海流という冷たい海流がガラパゴス諸島周辺を流れており、海水温を低く保ち、餌となる魚を豊富に運んでくるためです。

暑い日中は翼を広げて熱を逃がしたり、涼しい海で過ごしたりする姿が見られます。厳しい環境で生きるための知恵と適応力には驚かされるばかりです。

5. ガラパゴスアシカ:観光客に大人気の人懐っこい海のアイドル

ガラパゴスアシカは、好奇心旺盛で人懐っこい性格から、訪れる観光客に大人気の存在です。 ビーチで寝そべっていたり、ベンチを占領していたり、時には観光客のすぐそばを泳いだりと、愛らしい姿をたくさん見せてくれます。

彼らはガラパゴス諸島の固有種であり、カリフォルニアアシカから進化したと考えられています。島々には天敵がほとんどいないため、人間に対する警戒心が非常に薄いのが特徴です。

しかし、彼らはあくまでも野生動物です。ガラパゴスのルールでは、動物に触れたり、餌を与えたりすることは固く禁じられています。彼らの生活を尊重し、決められた距離から優しく見守ることが大切です。

6. アオアシカツオドリ:鮮やかな青い足が特徴的な求愛ダンス

アオアシカツオドリは、その名の通り、鮮やかで美しいコバルトブルーの足を持つユニークな海鳥です。 この青い足は、彼らにとって非常に重要な意味を持っています。

この足の色は、健康で優れた遺伝子を持つ証です。オスの求愛行動は非常にユニークで、自慢の青い足をメスに見せつけるように、左右交互に持ち上げるユニークなダンスを踊ります。メスはより青く、美しい足を持つオスを選ぶのです。

また、彼らは空から海へダイブして魚を捕らえる名人でもあります。そのダイナミックな狩りの様子と、ユーモラスな求愛ダンスは、ガラパゴスで必見の光景の一つといえるでしょう。

7. ガラパゴスコバネウ:生存競争の中で飛ぶことをやめた珍しい鵜

ガラパゴスコバネウは、鵜(う)の仲間でありながら、飛ぶ能力を完全に失った世界で唯一の種です。 その翼は小さく退化しており、飛ぶための筋肉もありません。

この奇妙な進化の理由は、ガラパゴスの環境にあります。彼らが生息する島々には天敵となる陸上の捕食者がおらず、また餌となる魚は海の中に豊富にありました。そのため、エネルギーを消費する「飛ぶ能力」を維持する必要がなくなり、水中での狩りに特化するように進化したのです。

その代わりに、力強い脚と、巧みに泳ぐための流線型の体を発達させました。飛ぶことをやめるという大胆な選択をしたガラパゴスコバネウは、環境に適応することの本質を教えてくれる貴重な存在です。

世界遺産検定にも役立つ!光と影の歴史|「危機遺産」登録から復活までの道のり

輝かしい価値を持つガラパゴス諸島ですが、その歴史は順風満帆ではありませんでした。実は、2007年から2010年までの間、「危機遺産リスト」に登録されていた過去があるのです。ここでは、その光と影の歴史を紐解いていきましょう。

「危機遺産」とは、世界遺産の中でも、紛争や自然災害、大規模な開発、密猟などによってその顕著な普遍的価値が失われる危険にさらされている物件のことです。「このままでは危ない」と世界遺産委員会が判断し、国際的な注意を喚起するためのリストといえます。

なぜ危機遺産リストに登録されたのか?その3つの原因

ガラパゴス諸島が危機遺産に追い込まれた背景には、主に3つの複合的な原因がありました。これらはすべて、人間活動の増大が引き金となったものです。

それぞれ解説していきます。

1. 制御不能な外来種の侵入と生態系への打撃

人間が持ち込んだヤギやブタ、ネコ、イヌといった外来種が野生化し、固有の生態系に深刻なダメージを与えました。特にヤギは、固有植物を食べ尽くし、ガラパゴスゾウガメの食料を奪い、土壌浸食を引き起こしました。

また、外来の昆虫が持ち込まれたことで、ダーウィンフィンチなどの固有の鳥類に病気が広まるなど、生態系のバランスが大きく崩れてしまったのです。

2. 観光客の急増がもたらした環境負荷

ガラパゴス諸島の魅力が世界に知られるにつれて、観光客が爆発的に増加しました。それに伴い、違法な観光やインフラ整備、廃棄物の問題などが深刻化し、デリケートな自然環境に大きな負荷をかけることになりました。

また、観光客の増加は、新たな外来種が意図せず持ち込まれるリスクを高める結果にも繋がりました。

3. 後を絶たなかった密猟問題

ガラパゴス周辺の海域では、フカヒレを目的としたサメの密猟や、高級食材であるナマコの乱獲が横行しました。これらの乱獲は、海洋生態系のバランスを崩し、海の食物連鎖に深刻な影響を与えました。

これらの問題に対し、当時の管理体制が十分ではなかったことが、危機遺産リストへの登録という事態を招いたのです。

危機からの脱却へ。ガラパゴスを救った保全活動とは

危機遺産登録という警告を受け、エクアドル政府と国際社会は、これまでにない大規模な保全活動に乗り出しました。 この迅速で徹底した取り組みが、ガラパゴス諸島を危機から救うことになります。

具体的な取り組みとしては、以下のようなものがあります。

- 外来種の徹底駆除: ヘリコプターを使った大規模なヤギの駆除作戦などを実施し、生態系を破壊していた主要な外来種を根絶に近づけました。

- 観光の厳格な管理: 入島者数を制限し、公認ナチュラリストガイドの同行を義務化。観光客が立ち入れるルートを厳しく定め、環境への影響を最小限に抑えました。

- 入島税の導入と活用: 観光客から入島税(1人100ドルなど)を徴収し、その資金を保全活動や研究に充てる仕組みを確立しました。

これらの懸命な努力が実を結び、ガラパゴス諸島は2010年に危機遺産リストから除外されました。この復活劇は、人類の努力によって貴重な自然遺産を守ることが可能であることを示す、希望のモデルケースとなっています。

ガラパゴス諸島への旅行を計画する人のための完全ガイド

この素晴らしい島々を実際に訪れてみたい、と感じた方もいるのではないでしょうか。ここでは、ガラパゴス諸島への旅行を計画する上で知っておきたい、基本的な情報をわかりやすくまとめました。しっかり準備して、一生の思い出に残る旅を実現させましょう。

1. 基本情報:場所・気候・旅行のベストシーズンはいつ?

ガラパゴス諸島は南米エクアドルの西約1,000kmの太平洋上に位置します。気候は大きく乾季(6月~12月)と雨季(1月~5月)に分かれますが、赤道直下にあるため年間を通して温暖です。

- 乾季(6月~12月): 寒流の影響で少し涼しく、晴天が続きます。アオアシカツオドリの求愛ダンスなどが見られます。

- 雨季(1月~5月): 気温と海水温が高くなります。ウミイグアナやリクガメの繁殖シーズンにあたります。

結論として、ガラパゴス諸島は一年中がベストシーズンといえます。 目的や見たい動物に合わせて時期を選ぶのがおすすめです。

2. アクセス方法:日本からの主なルートと所要時間

日本からガラパゴス諸島への直行便はなく、最低2回の乗り継ぎが必要です。 一般的なルートは、アメリカの主要都市(ヒューストン、ダラスなど)を経由して、エクアドル本土の首都キト、または港町グアヤキルへ向かいます。

そこからさらに国内線に乗り換え、ガラパゴス諸島の玄関口であるバルトラ空港、またはサン・クリストバル空港へ到着します。移動だけで片道24時間以上かかる長旅になるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

3. 観光の費用:予算はどのくらい必要?

ガラパゴス諸島への旅行は、決して安いものではありません。航空券やクルーズ船の費用、入島税などを含め、一般的に8日間のツアーで1人あたり70万円~150万円程度が目安となります。

観光スタイルは、島々のホテルに滞在しながら日帰りのツアーに参加する方法と、数日間にわたり船に宿泊して島々を巡る「クルーズ(ナチュラリストクルーズ)」が主流です。より多くの島や固有種を見たい場合は、クルーズの方が効率的でおすすめです。

4. ガラパゴスならではの4つの観光ルールと注意点

ガラパゴス諸島の貴重な自然を守るため、観光客には非常に厳しいルールが課せられています。これらのルールを守ることが、未来へこの素晴らしい環境を受け継ぐための最低限のマナーです。

- 動物には絶対に触らない、2m以上の距離を保つ。

- ナチュラリストガイドなしで指定ルート外を歩かない。

- 島にある石や砂、植物など自然物は一切持ち出さない。

- 動植物の持ち込みは厳禁。フラッシュ撮影も禁止。

これらのルールは、ガラパゴス国立公園のレンジャーによって厳しく監視されています。違反すると罰金が科される場合もあるため、必ず遵守しましょう。

ガラパゴス諸島に関するよくある4つの質問

ここでは、ガラパゴス諸島に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

Q1. ガラパゴス諸島はどの国にありますか?

A1. ガラパゴス諸島は、南米の「エクアドル共和国」に属しています。 正式名称は「コロン諸島」といいます。エクアドル本土から西に約1,000km離れた太平洋上に位置する火山諸島です。

Q2. 旅行にはどのくらいの費用と日数が必要ですか?

A2. 日本からの旅行の場合、移動を含めて最低でも8日間は必要です。費用は1人あたり70万円以上が目安となります。 航空券代に加え、観光の拠点となるクルーズ船の料金が高額なため、一般的な海外旅行よりも費用がかかる傾向にあります。

Q3. 「ガラパゴス化」という言葉の由来は何ですか?

A3. 日本のビジネスシーンで使われる「ガラパゴス化(ガラパゴス現象)」という言葉は、ガラパゴス諸島の生態系に由来します。 大陸から隔絶された環境で独自の進化を遂げた生物のように、国際標準からかけ離れたところで日本市場向けに独自の進化を遂げた携帯電話(ガラケー)などを揶揄する言葉として使われ始めました。

Q4. 動物に触ることはできますか?

A4. いいえ、ガラパゴス諸島ではいかなる動物にも触ることは固く禁じられています。 また、動物から2メートル以上の距離を保つことがルールとして定められています。人懐っこいアシカなどが近づいてくることもありますが、そっと距離をとるようにしてください。彼らは保護されている野生動物であり、ペットではありません。

まとめ:進化の奇跡を未来へ。ガラパゴス諸島が私たちに問いかけること

ガラパゴス諸島は、単なる美しい観光地ではなく、地球の歴史と生命の進化の壮大な物語を体感できる「生きた博物館」です。

ダーウィンの進化論の着想のきっかけとなった歴史的な重要性、火山活動が生み出した独特の地質と景観、そしてそこで独自の進化を遂げた数多くの固有種たち。これらの要素が奇跡的に組み合わさることで、ガラパゴス諸島の唯一無二の価値は形作られています。

一度は危機遺産リストに登録された歴史は、この奇跡の島がいかに脆く、人間の活動の影響を受けやすいかを私たちに教えてくれます。そして、その後の懸命な保全活動による復活劇は、私たちが自然と共存していくための希望の光を示しているといえるでしょう。

この記事を通して、ガラパゴス諸島の奥深い魅力を感じていただけたなら幸いです。この進化の奇跡を未来永劫にわたって守り続けていくこと。それが、この星に生きる私たち一人ひとりに課せられた、大切な使命なのかもしれません。